En Nosotros el monte (La Flor Azul, 2025), la autora reconstruye desde la ficción poética un mundo silenciado: el de las mujeres mocovíes en tiempos de reducciones jesuíticas. Inspirada en las memorias del misionero Florian Paucke, la narración da voz a quienes la historia oficial apenas mencionó, para reimaginar el encuentro colonial desde el cuerpo, la lengua y la resistencia.

Por Claudia Sobico.

La escritora Claudia Chamudis (Santa Fé, 1971) vive en Empalme San Carlos, provincia de Santa Fe. Acordamos una entrevista por videollamada. Me muestra su casa y me cuenta que hace mucho tiempo había sido un bar. Se escuchan gritos de loros alborotados. Claudia se define como una fanática de los talleres de escritura y rescata la belleza de aprender en red.

Conversamos sobre su primera novela Nosotros el monte (La Flor Azul Editorial, 2025). Una novela histórica y poética, que transcurre en Santa Fe, en 1750, época de reducciones jesuíticas e indios mocovíes. La obra narra la historia de una joven mujer india en medio del encuentro colonial de dos culturas y los cambios a los que se ve sometida su gente en un contexto de violencia.

¿Cómo nace el universo de Nosotros el monte y en especial Iyataé, la protagonista de tu novela?

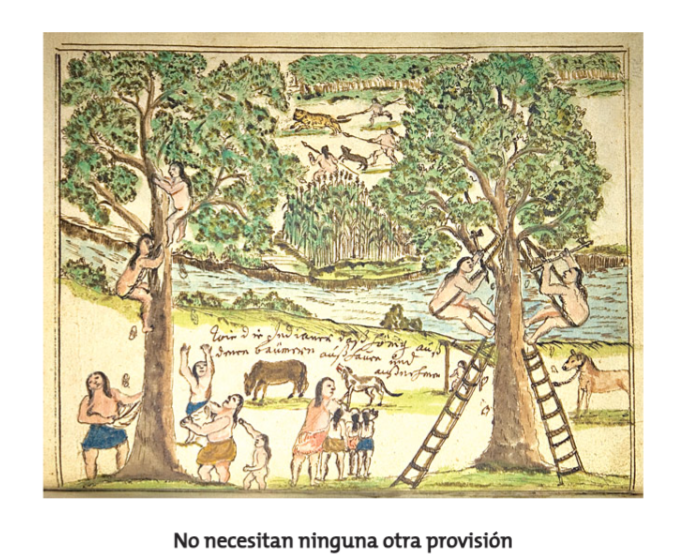

Me fasciné con las memorias de Florian Paucke, el jesuita que convivió con mocovíes en San Javier, provincia de Santa Fé, durante la conquista. Es realmente muy interesante detenerse a leer lo que Paucke narra y también lo que no. Estudié sus memorias y pude además analizar sus dibujos, ver a través de sus ojos. Mi hermana, artista visual, me ayudó en esa tarea de interpretar su obra plástica. Un aspecto que Florian Paucke prácticamente no incluye en sus memorias es el de la vida de las mujeres en la reducción. De ellas casi no habla y cuando habla, habla mal. No aprobaba sus curaciones con plantas, por ejemplo. Tampoco veía a la mujer como sujeto de aprendizaje. Solo a los varones se les enseñaba el violín y le eran asignadas las tareas de caza. A las mujeres les reservaba las tareas de quietud, el adentro. Iyataé, con quien comparto el extrañamiento por el catolicismo (no estoy bautizada), nace para que a través suyo puedan escucharse las voces de los mocovíes en general y las voces de las mujeres.

¿De qué manera construiste su personaje, la toma de sus decisiones, su personalidad? ¿Cómo surgieron además las otras mujeres de la novela: las parteras, las aborteras, la vieja del monte, las que mascan la chicha?

Para Paucke las mujeres que ostentaban estos conocimientos era lo que estaba mal y no se ocupó en dar detalles. Entonces leí muchos artículos y libros posteriores que hablan sobre el rol de la mujer en esas reducciones jesuitas y en los pueblos originarios en general. Las que conservan el rito de la chicha, la medicina, las pociones, los mecanismos para el aborto. Y cuando viajé a Europa con mi libro, me di cuenta que yo tomaba por sentado el rol de las mujeres en Argentina, el de la resistencia, porque las personas de mi generación crecimos sabiendo acerca de la lucha encabezada por las Madres de Plaza de Mayo. Pero no, en Italia les llamaba mucho la atención la presencia de estas mujeres tan políticamente activas, verdaderas defensoras de su patrimonio, que era su libertad. Los mocovíes eran nómades, había ahí una necesidad real y cultural de estar en movimiento. Les habían impuesto un nuevo orden, una religión, y hasta les habían cambiado sus nombres. Iyataé encarna esa necesidad visceral de conservar sus rituales, su cultura y hasta su identidad.

Aunque no hay gritos ni palos, Iyataé siente que la empujan con violencia hasta ese lugar, como si de a golpes en el pecho y en la espalda la obligaran a permanecer de pie, quieta, en vez de salir corriendo como quisiera. No quiere renunciar a sus dioses ni a su nombre, no quiere dejar de curarse los males con las viejas ni quiere irse a ese cielo sin montes ni animales que les prometen los padres blancos como si fuera lo mejor que podría pasarle.

Los hitos históricos que narra Iyataé los tomé de las memorias de Paucke, incluso consulté a varios historiadores para que no haya incongruencias. El resto, lo construí con sus omisiones y con otras innumerables lecturas.

Somos nosotros agua que se hace nube en el cielo y barro en la tierra porque el agua se mueve y con ella se mueve la vida. Hablamos con nuestros hermanos en lenguas distintas, en el rugir de los truenos y el crepitar del fuego y en el viento entre las ramas y en el canto de los pájaros. Somos estrellas que marcan el camino en las noches claras o negrura espesa para que sólo escuchen las voces de la oscuridad…

Casi todos los capítulos de tu novela terminan con una voz poética, la voz de la naturaleza, casi como un personaje más.

Sí, para mí la naturaleza no es un paisaje, es protagonista de las creencias y también de las condiciones de vida de un pueblo nómade. Eran nómades hasta que llegaron ahí. Ellos podían leer la naturaleza, entender los tiempos, las ofrendas, entender también los límites que la misma naturaleza pone porque lo digita el monte. Podían encarnar eso a lo que nosotros actualmente le decimos ecología. No existía el consumo excesivo o lo que ahora conocemos como extracción por acumulación. La naturaleza, entendí, tenía que ser protagonista y voz narradora. Los pueblos nómades, los que no tienen agricultura y ganadería anclada con corrales, están todo el tiempo leyendo las señales de la naturaleza por eso para Iyataé la quietud es tan violenta. Y le imponen un nombre, una quietud, una religión, un modo de producción y acumulación. Cuestiones que ella no entiende, como la propiedad privada. Era mucho. Y acá en nuestro país, de esta cuestión con los aborígenes no se habla.

“Los mocovíes eran nómades, había ahí una necesidad real y cultural de estar en movimiento. Les habían impuesto un nuevo orden, una religión, y hasta les habían cambiado sus nombres. Iyataé encarna esa necesidad visceral de conservar sus rituales, su cultura y hasta su identidad”

¿Te enfrentaste a la dificultad del riesgo de caer en la visión romanizada de los aborígenes?

Escribí la novela en una clínica con Selva Almada. Re-escribí con Gabriela Cabezón Cámara, yo no quería romantizar. Tuve que pensar y repensar y por eso decidí empezar la novela con ese capítulo en el que ella tiene que tomar una decisión durísima porque estaba pasando hambre y tenía que moverse.

Nadel, el marido de la protagonista, se asocia con el poder. ¿Le gusta el poder o tiene miedo?

Ahí se juega lo que llaman la microfísica del poder. Estás en una reducción pero si sos cacique tenés más poder que otros. Y me pasó que cuando publiqué la novela las mujeres mocovíes del círculo de mujeres de Recreo, que ya habían leído la novela, me invitaron. Fui con un poco de miedo, diría, porque no las consulté mientras escribía. Yo no estaba escribiendo por ellas, estaba construyendo un personaje inventado de 1750. Una de ellas dijo: “Nosotras leemos todo lo que se publica en relación al pueblo mocoví”. Y proclamándose mocoví y feminista, agregó, “Siento que nuestros antepasados hablaron a través tuyo”. Y una de las ancianas contó que ellas escriben las cartas de pedido en plural: “somos nosotros…” Eso también lo había escuchado en la voz de un cantor. Son ellas las que hoy consiguen las cosas que necesita la comunidad: la escuela bilingüe, el centro de salud, el jardín intercultural bilingüe, las horas para el maestro de música. Son las mujeres las que están ahí insistiendo para que eso pase. Me elogiaron el capítulo donde las mujeres se juntan en ronda para discutir y tomar decisiones. Hay un orgullo femenino que se mantiene hasta hoy, cuatrocientos años después. También me contaron cómo hace unos sesenta años, cuando aún vivían de la caza, la pesca y la recolección, el padre de una de ellas, había sido contratado para que desmonte su propio monte y se fuera.

En tu novela las decisiones sobre la maternidad se ven claramente tomadas por las mujeres; los nacimientos, los abortos, las crianzas.

Los historiadores marcan un aumento de abortos y suicidios en esa época, dan estadísticas pero la ventaja de la literatura es poder contar una historia particular, lo que facilita la empatía. Porque yo podría decir: “Durante las reducciones el número de abortos subió significativamente…” pero por qué, cómo hacen, qué método usan, qué les pasa por la cabeza, por qué se niega esa persona a tener otro hijo más cuando justamente le pedían lo contrario. Cómo afecta la sexualidad el mandato de procreación. Había muchas aristas para contar y sobre todo que, aún en esos contextos, las decisiones las tomaban ellas aunque eran casi invisibles para los jesuitas.

El año pasado participé en un acto del 12 de octubre en un colegio jesuita de acá. No habían leído mi novela, sólo sabían que algo tenía que ver con las memorias de Paucke. Habían preparado algo hermoso sobre la diversidad cultural pero cuando empiezo a contar un poco acerca de la novela y digo que no soy católica y que las mujeres no tenían permiso para estudiar música, etc, me doy cuenta que mi audiencia de alumnos estaba compuesta por mil varones. Al día de hoy, la escuela jesuita de Santa Fé no tiene mujeres en el nivel secundario. Recién hay mujeres ahora en el jardín y los primeros grados de primaria. La tradición donde los jesuitas ven sólo a los hombres como sujeto de aprendizaje es muy fuerte. Así de invisibilizadas estaban las mujeres. Y si existe hoy alguna tradición mocoví es gracias a ellas y la potencia de sus rondas porque van a pelear con uña y dientes para que eso suceda.

En otras comunidades, como la de Ingeniero Juárez, donde está la comunidad wichi, los maestros tenían que enseñar español. Acá se perdió tanto que es al revés. En las escuelas interculturales que ellas consiguieron, los maestros tratan de enseñar y conservar la lengua mocoví. A este punto llegamos en esta zona. Siento que lo más hermoso entre estas mujeres es la complicidad, eso que las va a fortalecer en la toma de decisiones.

“La tradición donde los jesuitas ven sólo a los hombres como sujeto de aprendizaje es muy fuerte. Así de invisibilizadas estaban las mujeres. Y si existe hoy alguna tradición mocoví es gracias a ellas y la potencia de sus rondas porque van a pelear con uña y dientes para que eso suceda”

¿Qué lleva a Iyataé a tomar esa última decisión al final de la novela?

Creo que es la humillación. Ver a su marido “disfrazado” de indio, ver a la gente reírse de ellos como si fueran niños, servirles vino aguado. Cuando leí esa escena en las memorias de Paucke sentí mucha indignación. Ella ahí encontró su límite. Sintió humillación y lo peor fue ver cómo su propio pueblo estaba aceptando eso. Fue su punto final.

Mientras conversaba con Claudia pensaba en su pertinencia al generar un nuevo discurso que logra incluir esferas no incluidas en los discursos del poder. Creo que su sensibilidad y su práctica como docente de Análisis del Discurso (Chamudis es docente de Letras en nivel terciario y universitario), esa práctica de analizar aquello entre líneas, lo no dicho, es la clave que convierte a esta novela en material imprescindible. Nosotros el monte fue seleccionada por el Programa Sur, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, para su traducción y publicación por la editorial italiana Le Commari Edizioni, y por el Fondo Nacional de las Artes, para el programa Incentivo a la Publicación.

Claudia Chamudis

Nosotros el monte

La Flor Azul

2025