El poeta y escritor nacido en Jaen (España) desglosa los estímulos y reflexiones alrededor de su último poemario, Un mal de familia. Vínculos afectivos, cambios de época, imágenes de la cultura pop y la resignificación de la infancia, cruzan una obra que refuerza su afan observador por la cultura y las relaciones sociales.

Por Sofía Gómez Pisa.

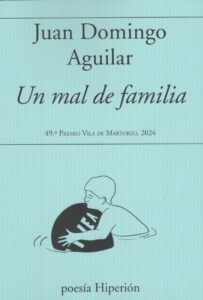

Juan Domingo Aguilar vive en España y escribe. Muchos de sus libros están premiados y hace muy poco publicó su primera novela, Cuántas noches son esta noche (La Navaja Suiza, 2025). Con ese acto, un poeta, automáticamente se vuelve un verdadero escritor. A Juan Domingo le gustan las imágenes, tanto que tiene un poemario dedicado al cine. También supo ser recomendador cultural, periodista y un hermano e hijo. De estos roles particulares que ocupamos como seres humanos salidos de un entorno social y familiar es que habla Un mal de familia (Hiperión, 2025), pero Juan Domingo es además un observador. Una persona que encarna el ritmo de la vida pero sabe parar: para narrarlo, para agregarle un giro impersonal y convertir los actos de los demás en terribles, funcionales y necesarias historias.

Como estamos un poco lejos tuvo que mandarme una foto y eligió una fumando un cigarrillo. Es un gesto profundo de escritor, quizás de escritor de otra época pero también evoca la tarea terminada, la necesidad profunda de fundirse en el humo luego de haber develado uno o varias verdades profundas sobre la existencia.

¿Qué es una familia? ¿Por qué las familias acogen males?

Todo lo que se pudre, diría Fabián Casas. Ahora en serio, mi familia nunca fue tan mala, como dejo claro en la dedicatoria del libro, pero es un tema que me interesa trabajar a nivel literario y que me parece central porque engloba la manera de relacionarnos a nivel afectivo. Las cosas que más nos importan son las que más capacidad tienen para hacernos daño, como el amor y su posible pérdida, la familia y su deterioro, sus peleas, la incapacidad para asumir la muerte de los miembros que la integran, nuestras obsesiones y nuestros miedos más íntimos. Siendo honesto y también un poco dramático: creo que la familia a veces puede ser un refugio cuando todo se vuelve hostil ahí fuera y otras puede ser como la literatura: una ficción. El pecado fundacional de cualquier grupo de amigos o de una familia es la mentira. Se me ocurre que una imagen buena para describir la familia podría ser el agua que según las estaciones cambia de color, de azul a verde y de ahí a marrón, en función del estado anímico, el paso del tiempo y otros factores ambientales que la rodean y pueden llegar a contaminarla: hojas, polvo, pequeños insectos muertos. Como la que se acumula en los bordes de una piscina medio abandonada.

Pienso que en los poemas de Un mal de familia, la voz poética se está despidiendo de algo…

Crecer es aprender a despedirse. Esta frase, que suena muy rotunda, me lleva dando vueltas en la mente desde hace años. De hecho, aparece en otros libros que he escrito de maneras distintas. Al final la sensación es un poco esa, ¿no? Por naturaleza somos como esos animales que atraviesan miles de kilómetros para volver a casa cuando llegan los meses más fríos del invierno. Pienso, por ejemplo, en esos documentales donde podemos ver a cientos de gacelas Thomson que migran a Kenia dos veces al año recorriendo siempre el mismo camino o a esos grandes grupos de ballenas grises que nadan muy despacio, hasta a ocho kilómetros por hora, y que tardan dos o tres meses en llegar hasta zonas más calientes. Somos animales que vuelven. Y regresar a casa, o a cualquier otro sitio, casi siempre implica una despedida. Aun así insistimos. Como los insectos que no pueden evitar sentirse atraídos por la luz, aunque sepan que terminarán achicharrados.

“Las cosas que más nos importan son las que más capacidad tienen para hacernos daño, como el amor y su posible pérdida, la familia y su deterioro, sus peleas, la incapacidad para asumir la muerte de los miembros que la integran, nuestras obsesiones y nuestros miedos más íntimos”.

Si bien el libro narra la infancia del protagonista y la relación con sus familiares, no se despide de cierta nostalgia por la era posmoderna…

Los temas que nos obsesionan están siempre presentes en lo que escribimos, como un disco rayado que no para dar vueltas y sonar en nuestra cabeza, como esas canciones que nos sabemos de memoria y que, por mucho que lo intentemos, no podemos dejar de escuchar, aunque no sean nuestras favoritas. En mi caso algunos de esos temas serían los vínculos afectivos en esa época posmoderna que mencionas, las formas del amor en todas sus variantes (que son muchas) y todo lo que implican, desde las relaciones de pareja, pasando por los vínculos familiares hasta la completa desintegración de grupos de amigos que confiaban en que nada podría separarlos. Lo que cambia es la forma en que nos acercamos a ellos o desde qué lugar lo hacemos. Esta sensación la describe mucho mejor que yo Luis Chaves, un autor al que admiro y quiero mucho, en un poema que sirve de resumen para todo esto: no me deprime reconocer mi incapacidad para el afecto duradero, me desmoraliza no encontrar otro tema sobre el cual escribir.

¿A dónde se coloca…, como reza un poema, el amor que nos sobra?

Difícil esa pregunta. Creo que se esconde en muchas cosas invisibles. Me explico. En la mayor parte de objetos que nos rodean, aunque no nos demos cuenta. En los que de entrada parecen más simples e insignificantes como la estampita de una Virgen que nuestra abuela guardaba como un tesoro, un viejo paquete de tabaco, medio seco, que lleva años en un cajón en la casa de nuestros padres, un flotador con forma de cocodrilo que nos regaló algún tío o el vaso con estampados de Minnie Mouse que compramos cuando viajamos a Disneyland de pequeños. Esas cosas que no diríamos que son bonitas. Esto me recuerda a lo que hace Tracey Emin, una artista que me gusta mucho, porque su obra experimentaba mucho, sobre todo en la primera época, con temas como la soledad, la intimidad, el amor, el consumismo emocional y las relaciones afectivas en el mundo contemporáneo. Por ejemplo, tiene una que se llama Everyone I Have Ever Slept With 1963-95, una tienda de campaña adornada con los nombres de todas las personas con quienes alguna vez durmió, incluidas parejas y ligues, familiares con quienes trasnochó en su infancia, su hermano mellizo y sus dos abortos. Lo más bonito de esto, para mí, es que se plantea el amor como lo que es: una construcción a base de restos y cosas que a priori no son estéticamente bellas, como latas, colillas, pelos enredados en un cepillo, fundas de plástico. De todo lo que hemos tocado con otros, tanto en los momentos buenos como en los malos. También lo ponemos ahí, ¿no? Igual que en lo que escribimos. En cierto modo, escribir es un asunto de amor. De eso va la literatura: de intentar retener un poco más todo lo que se nos escapa de las manos.

¿Notás algún desplazamiento entre tus libros anteriores y Un mal de familia?

Hay un interés común por ciertos temas, pero sí que siento este libro como un punto de inflexión. Lo terminé hace un par de años y desde entonces los poemas que he ido escribiendo siguen una línea parecida a esta, cambian en tono e imaginario, pero hay un marco que se instaló de manera más fuerte en mi cabeza desde entonces. Quizá porque me di cuenta de lo que sí quería hacer y de lo que no de manera mucho más clara. Saber lo que nos gusta es fácil. Lo verdaderamente difícil es justificar lo que no de una manera coherente. Sé que todo lo que escriba va a contar con la presencia de imágenes influenciadas por el cine, la música y otra serie de elementos vinculados con la cultura pop, entendida esta no como algo snob, sino con todo lo popular que nos rodea, desde una película súper alternativa de un director coreano al nombre de la peluquería del barrio en el que crecimos, las canciones que sonaban en la radio cuando éramos pequeños y llegaba el verano o la marca del viejo coche de nuestro abuelo. Todo eso atraviesa nuestras vidas, queramos o no.

“Todo lo que escriba va a contar con la presencia de imágenes influenciadas por el cine, la música y otra serie de elementos vinculados con la cultura pop, entendida esta no como algo snob, sino con todo lo popular que nos rodea”.

La infancia es, sin lugar a dudas, la patria, el suelo creador de un escritor…

La infancia, que es otra manera de volver a casa, es otro de los temas que siempre me ha obsesionado. Creo que es un eje muy importante en todo lo que escribo. Cuando pienso en alguien que intenta volver a su hogar, viene a mi mente la imagen de ese nadador de Cheever que atraviesa todas las piscinas de los vecinos de su barrio y se convierte en observador y partícipe de las vidas de los demás porque la suya se ha desmoronado por completo. En mi caso, por ejemplo, hay una imagen clara: la de las casas del pueblo de mis tíos y mis padres que están en fila, una seguida de la otra. Uno podría casi atravesar toda la familia, su genealogía y su historia nadando a través de sus piscinas hasta llegar, por último, a la de la antigua casa de mis abuelos, abandonada justo en un terreno que hay debajo, un poco como si fuera este Neddy Merrill, pero en una versión menos chic y más humilde de la Andalucía interior. Uno no puede volver dos veces al mismo sitio. Es así. O cambia el sitio o cambiamos nosotros. ¿Quién no ha sentido al volver a una ciudad en la que vivió mucho tiempo que ya no es el mismo sitio, que nos ha dado la espalda y ya ni siquiera nos reconoce? Como cuando nos cruzamos por la calle después de años con una antigua pareja. Creo que los lugares son más bien una cuestión de tiempo y no tanto de espacio: queremos volver a un momento exacto en un lugar concreto, conservado en nuestra mente como esos bichos que sobreviven millones de años bajo tierra fosilizados.

Love songs on the radio

Mi padre arregla una radio

sentado en el porche,

ajusta las frecuencias para que las emisoras

estén colocadas en los botones de siempre,

coloca adhesivos alrededor

para que el aparato resista otro invierno,

sabe que agosto en un pueblo del sur significa

que la canción del verano este año

como cada año es el canto triste

de las cigarras y los burros.

Mi padre me ve a lo lejos

sentado en la mesa de piedra

que mis abuelos colocaron junto a la piscina

cuando mi hermana y yo éramos pequeños,

algo cruje cuando vuelvo a casa,

me mira igual de triste que esos animales,

intenta decir algo pero no lo consigue,

quiere preguntarme por qué sigo empeñado

en escribir sobre nuestra familia

en lugar de buscar un trabajo de verdad

y una vida de provecho,

quiere preguntarme

por qué somos tan parecidos

y nos cuesta tanto reconocerlo,

por qué somos incapaces de mantener

una conversación sin terminar gritando,

por qué nunca recurro a él

cuando tengo un problema

y mi acto reflejo es marcar

el número de mi madre,

quiere preguntarme

pero no lo hace,

aprieta la radio en silencio

juntando a la fuerza

una pieza con otra:

intenta que las cosas

no se rompan del todo.

Juan Domingo Aguilar

Un mal de familia

Hiperión

2025