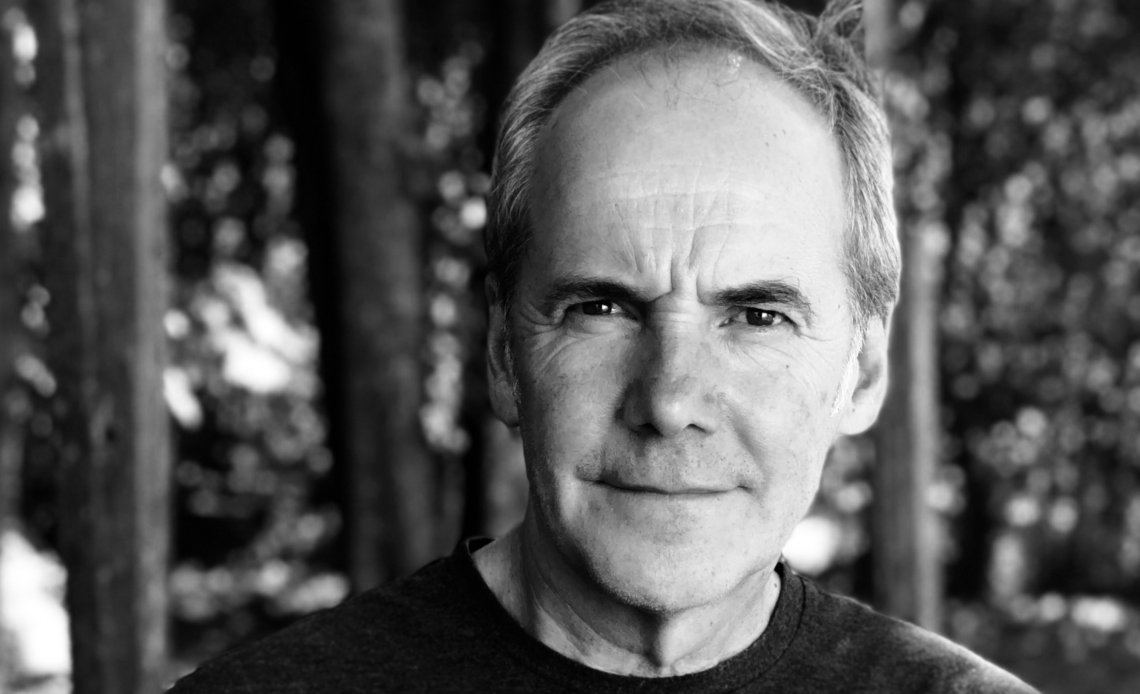

El poeta, narrador y docente hace de la escritura un territorio movedizo: entre la memoria y la invención, entre la ironía y el humor, su obra interroga lo real y lo trastoca. En Escuela, su última novela publicada en Paradiso, enfrenta a la inteligencia artificial con la potencia irreductible del hecho poético.

Por Pablo Pagés.

El primer recuerdo de Carlos Eguía no está hecho de palabras, sino de una imagen: un ciervo pintado por su madre en la primera hoja de un cuaderno escolar. El animal, erguido frente a un río que corría detrás, inauguró de algún modo una vida marcada por la narración y la pérdida. Poco después, aquella mujer sería internada por una adicción a las anfetaminas y el niño aprendería a extrañarla entre dibujos improvisados que asombraban a su maestra y a sus compañeros. La escritura, sin embargo, no llegaría entonces: se haría esperar como una corriente subterránea, apareciendo primero en relatos trazados con lápices de colores, más tarde en poemas dispersos y años después en libros donde lo íntimo y lo colectivo se confunden.

Eguía —docente durante más de dos décadas, biólogo de formación, poeta y narrador por vocación— ha construido su obra desde esos intersticios que la vida le cedía: entre una clase y otra, entre un examen desaprobado y un reencuentro con la literatura, entre la rutina y la fuga nocturna. Su historia es también la de un escritor que llega a la jubilación con la misma pregunta que lo acompañó desde joven: ¿qué significa escribir? La respuesta se esboza en sus libros, un vasto recorrido que incluye Subterráneos, Principio Activo, Errantia, Arcilla expansiva, entre otros títulos, y en su manera de contar: una escritura que parte de lo concreto —una frase encontrada al azar en un manual, un recuerdo doméstico, una escena trivial— y que al desplegarse desplaza la realidad, la vuelve movediza.

Ahí está su trazo: la convicción de que fabular es un modo de habitar el mundo, de reconciliarse con lo que no encajó, de volver sobre las huellas de ese ciervo perdido en una hoja que ya nadie encuentra, pero que sigue mirando hacia adelante.

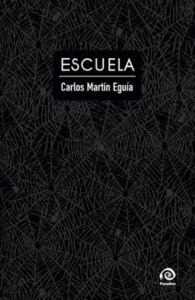

Su más reciente novela, Escuela (Ediciones Paradiso), dialoga con un presente en el que la inteligencia artificial se filtra en la lengua y parece querer apropiarse de ella. Allí, la maquinaria perfecta del algoritmo tropieza con lo que nunca logra domesticar: la torsión de la ironía, el filo del humor, la extrañeza de lo humano. Eguía convierte esa fricción en una especie de canto disonante, en una pregunta que no se acomoda en los casilleros de la sociología ni en las fórmulas de la psicología. Lo que emerge es otra cosa: una interrogación poética, un gesto de resistencia frente a la provocación tecnológica que amenaza con invadir la carne y el espíritu.

¿Existe en tu infancia algún familiar tuyo que haya tenido relación con el arte y haya causado en vos un principio de algo?

Recuerdo a mi madre pintando en la primera hoja del cuaderno de segundo grado un ciervo. Nunca pude encontrar ese cuaderno, el ciervo parado, miraba, un río corría por detrás, una pintura fabulosa. Ese año ella se enfermó, una adicción a las anfetaminas la tuvo internada un largo tiempo. Si algo desencadena ese recuerdo es un origen, una filiación con la actividad artística. Parece increíble, pero ese mismo año en la escuela dibujé una oveja en unos pocos movimientos, perfecta. Beba, la maestra, sonreía, contenta estampó un “¡Excelente!” Los otros niños y niñas se alborotaron alrededor para verlo, un milagro. Yo no entendía cómo había ocurrido, tenía la sensación de que la mano había ido sola y que los movimientos ejecutados no eran míos, asombroso, entibiaron mi corazón que extrañaba mucho a mi madre.

Continué con los dibujos en cuadernos durante algunos años, pero los dibujos ya eran relatos: distintas jugadas de partidos de fútbol o combates, las imágenes eran simples, lo importante era el trazado de la historia, la secuencia.

Después de ese período infantil relacionado con la pasión expresiva, me olvido. En la vaca roja, un libro de poesía que publicó Vox en 2008, hay un poema dedicado a la segunda etapa de la infancia:

En un rincón de la cocina/ mi abuela lee un salmo/ estoy en el patio/ mirando hacia el oeste/ esperando que los murciélagos salgan a revolotear/ un perro negro contra la somnolencia anaranjada/ pasa por la calle/ agarro la bicicleta/ me lanzó tras él diciendo/ vuelvo dentro de un rato abuela.

En fin, si quieren me extiendo, mientras mi viejo pierde pequeñas fortunas a los dados, viene la secundaria, me envían a la ciudad vecina a una escuela técnica. Salvo el dibujo técnico, no dibujo más, y relatar, relato solo por obligación en las horas de Lengua y Literatura. En ese primer año, la profesora me felicita por una redacción con un elogioso escrito que me sorprende. Vuelvo a escribir algunos poemas (hoy perdidos) recién a los 18 años, después de desaprobar el examen de ingreso a la Licenciatura en física -se aprobaba con cuarenta puntos sobre cien y me saqué 39 en matemática y 69 en física-. Ese punto desvió mis fabulaciones, que en ese momento giraban en torno a los misterios del universo. Pasé un año al pedo, dedicado a salir de noche y a dormir de día, para retornar con el comienzo de la democracia a la universidad, pero para estudiar Biología, carrera que hago hasta quinto año, ahí ya la literatura comandaba mi capacidad de invención.

¿Qué significa en tu existencia el hecho de escribir?

Hace un año me jubilé. Si pienso en ese docente que fui durante 26 años, tengo que reconocer que ese tipo no se preguntaba qué hacer para matar el tiempo, escribía y leía en algunos de los intersticios temporales que le quedaban. Hoy, ante la pregunta: ¿Qué hago con el tiempo libre engordado? Bueno, lo mismo, aprovechar los intersticios para leer y escribir, solo que ahora puedo fabricarlos cuando se me antoja.

¿Cómo empiezan tus ideas a germinar y darte el impulso para salir de la página en blanco, como decía Roland Barthes?

Lo más común es que no tenga ninguna, entonces para no germinar vacío parto de lo concreto, una frase, que no necesariamente tiene que ser mía ni inspirada en una genial de otro, más bien puede ser de un manual de ciencias de la tierra para maestros, la misma puede lograr que de pronto esté en otro suelo, no sé si marciano, ligeramente desplazado y movedizo, la escritura siempre lo es, pone la fabulación en marcha. Los días siempre van a continuar sobre esa ilusión compartida que llamamos “realidad”, el libro que estás escribiendo no, aunque sea capaz de surfearla, siempre va a terminar perdiendo contacto. La lectura lo traerá de nuevo pero para conectar de otro modo, siempre revolucionario para la cabeza administrada por la realidad de la que anteriormente les hablaba.

Retomando a Barthes, quien hace en el grado cero de la escritura una digresión entre la posibilidad del hecho poético dentro de la prosa, ¿vos considerás que tu prosa busca un aliento poético en su desarrollo?

Supongamos que mi prosa logrará preguntarle a la difícil y confusa realidad que, constantemente, aceptamos como dada, estoy convencido que si así fuera saca fuerzas de la poesía, una reina sin insignia que las articula.

En tus novelas y poemas hay una mirada aguda sobre lo cotidiano, a veces desde el margen. ¿Qué lugar ocupa la literatura en la interpretación de la realidad, en un país donde a menudo se la intenta correr del centro?

Para la literatura que me gusta, todo lugar es inestable. Esa literatura está buscando siempre su apuro irrefrenable por apartarse del sentido, muchas veces la hace andar por los rincones y tener pocos lectores.

¿Cómo influye la pauperización cultural —la banalización de lo simbólico, el vaciamiento del lenguaje— en el oficio del escritor? ¿Qué se puede hacer desde la escritura frente a ese avance?

Si es efectivamente el lenguaje el que nos piensa estaríamos, no solo los escritores, en grandes problemas con su vaciamiento. Respecto de la banalización de lo simbólico, en este oficio es imposible, la iniciativa la tienen las palabras que repueblan la imaginación en busca de otra forma, de un ritmo para ese algo que decir que existía como intuición musical.

“Tengo la sensación de que la poesía es un principio anterior que puede revelarse en múltiples papeles, cada escritor buscará experimentarlo, si puede sedimentar un reflejo en una forma y un ritmo se puede morir tranquilo, cumplió con la tribu, si no queda el coraje de haberlo buscado sin encontrar, verdadero ejemplo de voluntad en la travesía”

En un mundo cada vez más acelerado y fragmentado, ¿qué papel creés que tiene la poesía? ¿Es todavía un refugio, una trinchera?

Tengo la sensación de que la poesía es un principio anterior que puede revelarse en múltiples papeles, cada escritor buscará experimentarlo, si puede sedimentar un reflejo en una forma y un ritmo se puede morir tranquilo, cumplió con la tribu, sino queda el coraje de haberlo buscado sin encontrar, verdadero ejemplo de voluntad en la travesía.

Muchos de tus textos dan cuenta de una tensión entre lo íntimo y lo colectivo: Arcilla expansiva, subterráneo. ¿Cómo trabajás esa tensión en la escritura, y qué buscás que le pase al lector frente a eso?

Lo íntimo y lo colectivo dialogan con la sensibilidad y con las palabras que impulsan la escritura. En Arcilla, ese bípedo casi invisible, tras la inusual nevada se eleva altivamente y sale a la calle después de años de encierro y mutismo para encontrar la gramática de lo marginal y unirse a ella en un estación de trenes, es una novelita del reinicio, del reencuentro con una composición que no había funcionado, y que probablemente ya no funcione, pero es el intento de conciliación. Lo digo con un vocablo jurídico, ya que el personaje había sido declarado insano, no responsable de sus actos ni de su música.

¿Qué autores o lecturas sentís que te formaron más allá del estilo? ¿Y cuáles sentís que hoy te interpelan desde otro lugar, más político o existencial?

Hay un libro que no puedo dejar de mencionar y que me lo regaló mi vieja justo cuando promediaba la secundaria, libro que retomé cuando avanzaba en la Licenciatura en biología y volvía a visitarme con demasiada fuerza el impulso de la escritura: Antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini. A partir de ahí, más o menos a los 22 años, arranca en simultáneo vida escritura lectura. La lista de lecturas e influencias sería demasiado larga, a tal punto que mi escritura es pura influencia.

“Los días siempre van a continuar sobre esa ilusión compartida que llamamos realidad, el libro que estás escribiendo no, aunque sea capaz de surfearla, siempre va a terminar perdiendo contacto, la lectura lo traerá de nuevo pero para conectar de otro modo, siempre revolucionario para la cabeza administrada por la realidad de la que anteriormente les hablaba”

¿Cómo es el diálogo entre tu trabajo como narrador y como poeta? ¿Hay zonas donde se cruzan o chocan?

En una novelita llamada Escuela, recientemente editada por Paradiso, hay un intento de ver cómo se desarrolla ese diálogo, solo que el narrador es la mitad docente mientras que el poeta es la mitad extraviada, sólo guiada por el entusiasmo y la fe ciega del artista, que la convierte en una mitad chiflada, completamente irresponsable y demasiado inclinada a causar disturbios en el interior de su fantasía y afuera como extroyección. Sugiero a los que no han leído ningún libro mío que empiecen por este.

En libros como El punto olivina y los cordones de zapatos desplegás esta estructura narrativa de historias dentro de historias. ¿Hoy la forma es tan o más preponderante que el propio contenido de la historia para narrar? ¿Crees que es parte de un nuevo paradigma en la escritura esta idea de las formas, que supieron impulsar aca Puig o Cortazar?

Ese procedimiento lo había utilizado por primera vez en La plancha de altibajos, un libro que ya tiene veinte años y pasó completamente desapercibido como casi todos los demás, me gusta la imbricación de rumbos que en principio, escritos por separado, parecían no congeniar, solo era cuestión de buscarles la vuelta justa. Esa metodología de escritura la apliqué también en la Cueva de anvers, en el final de Locus lusi, en Crinfil, en Subterráneo fue un zarpe total ya que la novelita terminó con un poemario. Es hermoso hacer lo que se te canta cuando escribís. Ese espacio, vacío al principio, se ofrece para la libertad total. Mi primera novelita, 200 ejemplares, que edité al fin del siglo pasado sin mención editorial por razones obvias, no la quisieron publicar un par de editoriales independientes, termina con un pequeño programa para recorrer las páginas en blanco, el verbo “erro” significa andar vagando sin saber el camino y errando, el sustantivo Errantia, así se llama la novelita, no es otra cosa que el estado permanente, sustantivado, de una condición errabunda.

Carlos Martín Eguía

Escuela

Paradiso

2024